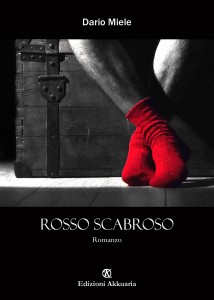

Nei giorni che, forse, passeranno alla storia come quelli del “distanziamento sociale” – parola assai più brutta di “isolamento”, perché più burocratica e meno trasparente – esce un romanzo che ci parla, in modo limpido e diretto, di altri distanziamenti, privati e insieme sociali: di affidamenti e diffidenze, di confessioni e di maschere, di fusioni e di schermi. È Rosso scabroso, prima prova narrativa di Dario Miele, scrittore catanese da poco trapiantato a Milano, che si è già fatto conoscere, e apprezzare, con la sua raccolta di poesie Tra le tue dita (Akkuaria, 2018).

Nei giorni che, forse, passeranno alla storia come quelli del “distanziamento sociale” – parola assai più brutta di “isolamento”, perché più burocratica e meno trasparente – esce un romanzo che ci parla, in modo limpido e diretto, di altri distanziamenti, privati e insieme sociali: di affidamenti e diffidenze, di confessioni e di maschere, di fusioni e di schermi. È Rosso scabroso, prima prova narrativa di Dario Miele, scrittore catanese da poco trapiantato a Milano, che si è già fatto conoscere, e apprezzare, con la sua raccolta di poesie Tra le tue dita (Akkuaria, 2018).

Rosso scabroso è, come dicevo, il primo romanzo di Dario Miele; e vuole essere proprio questo: un romanzo, in tutto e senz’altro, soprattutto senza aggettivi. È un romanzo che parla d’amore e, com’è giusto, anche di amore fisico; ma non intende essere un romanzo “erotico”. È un romanzo la cui vicenda si nutre, anche, di uno sfondo sociale caratterizzato in modo molto preciso: la provincia del Sud Italia e la generazione del lavoro precario, con trentenni che hanno accumulato molte, troppe esperienze ma sono poveri di esperienza, di qualsiasi sapere, trasmesso o vissuto, che possa aiutarli a immaginare e costruire il futuro; eppure, Rosso scabroso non si propone come un romanzo “sociale”, né in qualsiasi senso “impegnato”.

È un romanzo che ha al centro una storia d’amore tra due uomini, ma non vuole essere neanche “letteratura omosessuale”: anzi, quel che c’è di “differente” e di “speciale” nella storia di Rosso scabroso (e, lo dico subito, qualcosa di speciale c’è, anzi molto) sarebbe tale anche se l’amore di cui si racconta fosse tra un uomo e una donna. L’omosessualità dei personaggi, dunque, è apertamente presente, senza reticenze e inutili pudori; ma non è invadente e non intende essere esclusiva nell’interesse dei lettori. La storia, nella sua trama originale e avvincente, può catturare l’attenzione di chiunque, indipendentemente dal proprio vissuto amoroso; e le riflessioni che è in grado di suscitare hanno a che fare con la difficoltà per chiunque di costruire attraverso il tempo nonostante l’instabilità delle condizioni di vita; o, anche, con la difficoltà, di nuovo per chiunque, di essere se stessi e di liberarsi dalla pressione di apparenze standardizzate che, d’altra parte, un certo modello di società e un certo uso delle tecnologie sembrano imporci. Questi spunti tematici collocano adeguatamente Rosso scabroso nel tempo in cui è scritto: un tempo in cui, nel nostro paese e nella maggior parte dei suoi contesti sociali, l’accettazione di sé e il coming out hanno perso molta della drammaticità che li connotava ancora pochi anni fa, e comincia ad essere possibile interrogarsi, con altrettanta radicalità, sul senso che si vuole dare alla propria affettività e al proprio progetto di vita.

Dico tutto questo per dare atto a Dario Miele di essere riuscito in quel che si proponeva e a cui teneva; e, così, mi permetto di violare una regola non scritta delle recensioni letterarie: questa volta il recensore sa, perché glielo ha detto l’autore, che tipo di romanzo questi si proponeva di scrivere, e come sperava che fosse accolto, e quali fraintendimenti teneva ad evitare. E tuttavia…

E tuttavia, un romanzo d’amore non è mai solo il racconto di una storia d’amore. Soprattutto, non lo è in Italia, un paese che non ha mai avuto la sua Emma Bovary o la sua Anna Karenina, né la sua Educazione sentimentale o le sue Affinità elettive; e, a maggior ragione, non lo è se a scrivere è un uomo, in un paese che ha avuto la sua Liala e la sua Sveva Casati Modignani, ma in cui i grandi prosatori ben di rado hanno scritto veramente d’amore, salvo ad equivocare il senso profondo della vicenda di Renzo e Lucia. Se un giovane scrittore italiano ci consegna oggi una storia d’amore, ci chiediamo, parafrasando Whitman, con che verso egli contribuisca al potente spettacolo della vita che continua; ovvero, quale sia, non dirò il senso, ma piuttosto la mancanza e, perciò, il bisogno di senso che il gesto creativo di Dario Miele vuole nominare, su cui egli vuole attirare il nostro sguardo.

Allora, torna inevitabilmente in gioco tutto quel che Miele ha voluto tenere al margine della sua narrazione, ma che da quel margine la circoscrive, la indirizza, la illumina: torna l’erotismo, torna lo spaccato sociale, torna l’omosessualità. Tornano nella storia, come circostanze che la rendono non forzata o estrema, ma plausibile ed anzi emblematica; e tornano nella scrittura, come riferimento a una tradizione letteraria, a una storia di influenze e anche, perché no, di censure e di difficoltà tecniche specifiche, per le quali Dario Miele offre una soluzione ancora da perfezionare, ma fin d’ora di grande interesse (e di spiccata godibilità per il lettore).

Della storia non posso dire troppo, per non guastare al lettore il piacere della scoperta. Ne dirò dunque indirettamente, cominciando dal lato della scrittura. Che merita di essere considerato, perché, in un panorama editoriale in cui si scrivono decisamente troppi libri – e di valore troppo disuguale – rispetto a quanti se ne leggono, posso affermare con serenità che Dario Miele è scrittore vero, di razza. Perciò egli, senza esibire letture e citazioni, forse addirittura solo intuitivamente, sa tuttavia benissimo che cosa comporti, quanto a stile, a “timbri”, a modelli con cui confrontarsi, la scelta di parlare d’amore da un punto di vista che sia apertamente e autenticamente maschile.

Per spiegarmi, farò un singolo esempio, che va preso soltanto come allusione a un problema molto più ampio e generale. Nella lingua letteraria italiana manca una parola di uso comune per l’organo sessuale maschile: abbiamo i termini scientifici, quelli considerati “volgari” e i vezzeggiativi infantili, di fonte ornitologica o botanica; ma non abbiamo la parola che si userebbe senza imbarazzo nella conversazione di tutti i giorni, e a maggior ragione in un testo con ambizioni letterarie. Non l’abbiamo, questa parola, più o meno dalla Controriforma in avanti: ché, invece, se nel volgare fondativo della Commedia di Dante (nato già letterariamente maturo, come si sa) c’è un profluvio di “culo”, nei Sonetti poi battezzati “lussuriosi” di Pietro Aretino (prima metà del Cinquecento) abbondano sia il “cazzo” sia la “fica”; e l’Aretino, dichiaratamente “sodomita” fin dalla nascita, era tuttavia di casa nella Curia romana ai tempi di Raffaello, con incarichi prestigiosi, proprio grazie alla sua penna forbita.

Naturalmente, il problema non è di una parola; ma ha a che fare con tutto il linguaggio, con i timbri e i toni di cui uno scrittore italiano può disporre per esprimere la sessualità da un punto di vista maschile – ammesso che questo punto di vista esista, come io propendo a credere; e che sia obiettivamente meno idealizzante e più “genitale” di quello femminile – senza apparire o pulp e grottesco, o barocco e fin troppo allusivo, e in entrambi i casi involontariamente ridicolo e straniante.

La soluzione che Dario Miele fa propria è molto interessante, e affonda le radici nel suo essere anzitutto poeta. Egli ha, spiccato ed evidente per chi lo legge, il gusto della parola, dei colori e del ritmo. Poetici sono gli intermezzi descrittivi, dei paesaggi come anche dei personaggi minori, molti dei quali compaiono una volta sola nel racconto, talvolta prendono la parola, ma più spesso catturano lo sguardo del narratore, come vere e proprie epifanie di senso, rispecchiamenti di stati d’animo e di interrogativi sospesi, motivi di riflessione e, prima e soprattutto, di stupore. Non è poetica, allora, solo la scelta delle parole e dei loro abbinamenti, l’armonia cromatica e musicale che se ne sprigiona; lo è altrettanto, e se possibile di più, quella che chiamerei la “sensibilità dell’immaginazione”, che conduce a notare, e a descrivere, nei luoghi, nei momenti e nei personaggi, dettagli che a uno sguardo “prosaico” facilmente sfuggirebbero, e che diventano invece, in mano a Dario Miele, rivelatori di senso e fattori (direi: donatori) di spessore esistenziale.

Poetiche sono anche quelle che una consuetudine cinematografica ci fa chiamare “scene di sesso”: la cui eleganza e ricercatezza di metafore ci fa pensare a uno dei primi romanzi d’amore tra uomini scritto in Italia, La morte della bellezza di Patroni Griffi, ma – aggiungerei: per fortuna – con un tocco di leggerezza più borghese e più moderna, che riecheggia piuttosto il Tondelli di Camere separate. Per converso, dove la narrazione prende ritmo e frange le estasi contemplative della descrizione, la lingua di Dario Miele, pur senza perdere di eleganza e incisività, cambia forma e struttura: frasi brevi, essenziali, quasi incalzanti, una punteggiatura minimalista, ridotta quasi solo all’uso della virgola, per inseguire una vicenda che, partita in sordina, prende quota e si avvolge a spirale intorno ai protagonisti e al lettore, fino a uno scioglimento in parte atteso e tuttavia sorprendente. I modelli che potrebbero essere nominati, allora – ma solo per associazione e senza che nella scrittura di Rosso Scabroso si trovino vistose tracce di qualsiasi influenza – sono tutti anglosassoni: Isherwood, Leavitt, Cunningham.

Per potersi permettere, ed anzi rendere naturale, quest’alternanza di narrazione avvincente e serrata e “stazioni” poetiche e visionarie, Miele sceglie di far narrare la storia, tutta e ininterrottamente – con una sola, importante eccezione: l’antico espediente del ritrovamento di un diario, qui assai ben realizzato –, dalla voce del protagonista, Paride: che non assomiglia all’autore né fisicamente, né psicologicamente, ma in comune con l’autore ha la pratica della poesia. Come e quanto questa scelta sia fruttuosa, credo di averlo già lasciato intuire. Non sarei onesto fino in fondo con il lettore, però, se non confessassi che alla lunga questo Paride che ci racconta le cose sempre solo con la sua voce e dal suo punto di vista, con lo stesso linguaggio e la stessa punteggiatura, frasi brevi e veloci staccate solo da virgole, ebbene, alla lunga Paride “suona” come se ci costringesse ad ascoltare un monologo troppo lungo, e cominciamo ad aver voglia di sentire anche “altro”; di spezzare con altre voci, che per fortuna arrivano, dai suoi amici che prendono la parola, ma soprattutto dal già citato diario, che ci riporta indietro una voce misteriosa, ma finalmente diversa e “fresca”, da un altrove irraggiungibile.

E devo dire che il problema di Paride è, sì, di “monotonia” (alla lettera; non suoni dispregiativo) di registro stilistico; ma soprattutto, mi pare, di costruzione del personaggio. È quel che si dice una bella persona, Paride: sensibile, educato (anche culturalmente), di sani principi. Desideroso di abbandonarsi, di potersi fidare e di “riposare” nell’amore, e al tempo stesso capace di rivendicare i suoi spazi, di puntare i piedi quando occorre, di lasciarsi alle spalle le delusioni. Tante belle qualità; ma si trova coinvolto in una storia davvero “estrema”, più grande di lui, della sua sensibilità perennemente stupefatta, che percorre con attenzione e pathos i contorni delle cose, che ne vede i dettagli e le sfumature, ma che sembra sempre reagire e non avere mai la pazienza di riflettere su quel che avverte e sente, per distillarne il senso più profondo.

La prima impressione, in effetti, è che l’esperienza al confine tra il mistero e l’assurdo vissuta da Paride, l’incontro con il suo inafferrabile deuteragonista Lucio e con gli strani personaggi che gli girano intorno, siano serviti, infine, a ben poco. Che sia stato tutto uno spreco di emozioni, di interrogativi, perfino di traumi, per ritrovarsi interiormente più o meno al punto di partenza. Che egli, personalmente, non conosca al termine del racconto nessuna “verità sull’amore”, se non quei frammenti disorganici che gli arrivano dagli amici (da Tommaso, in particolare) e che non riusciamo a sapere quali effetti avranno sulla sua comprensione di sé, o se si vuole, con una bella parola antica, sulla sua anima.

Questa dunque è stata la mia prima impressione “psicologica” di lettore, sul momento tanto più desolata quanto più ricchi e autentici sono gli spunti – sulle differenze di personalità e sulla sincerità del confronto, sulla “costruzione” diacronica dell’amore, sul fascino del lato oscuro della sessualità che opera nell’immaginario di ciascuno, perfino di un “candido” come Paride, e molti altri – che avrei voluto vedere sviluppati e su cui avrei voluto ascoltare fino in fondo la “versione” di Dario Miele. Questa impressione, però, è forse una paradossale attestazione di un ulteriore tratto di modernità di Rosso scabroso. Che non è un romanzo ottocentesco: il suo narratore è onnisciente per definizione, perché della storia sappiamo tutto e solo quel che ci racconta Paride; e tuttavia egli non ha e non può (più) avere un punto di vista completo e organico su un mondo che è, più che mai, un caos in divenire. Paride è amabile, sensibile, raffinato, eppure a volte “stolto” come un Bouvard o un Pécuchet. Non possiamo pensare di trovare ancora Hugo, Dickens o Tolstoj, dopo aver sperimentato l’incompiutezza del ‘900 letterario. E, dopo tutto questo, oso ancora suggerire che, in verità, e com’è ovvio, Miele abbia qualcosa da dire in più, rispetto a quel che Paride crede di sapere su se stesso; solo che ce lo dice, questo qualcosa in più, non con un monologo ben temperato, alla maniera dei romanzieri-saggisti come Kundera, ma con i fatti: con l’ultimo snodo della vicenda, con il nuovo lavoro che Paride trova e che non sappiamo se sarà per lui l’occasione di riannodare i fili della trama, ma, forse, quest’occasione la suggerisce a noi, con la confortante sensazione di avere intuito una strada, una direzione di senso, una radura nella quale aspettare che Paride perdoni Lucio, se stesso, la nostra parte oscura.

Giovanni Magrì